�@�u�p���n�̓ꕶ��ՁE�^�e��Ձv�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�S�y�w���@��ʂ���

�@�@1981�N�i���a56�j�āA�ΐ쌧�\�o���^�e�̕��n�ŁA��Ղ̎��@�������n�܂����B1���l���̎����x�̌����A350�߂����J����ꂽ�B���c���̓y����菜���ƁA�����ł������ɔS�y�����ꂽ�B�u�\�o���̂܂Ƃ܂������n�͂��������ł������B�퐶����Õ�����̈�Ղ�����͂��v�ƍl���Ă���������C�̎R�c���́A�S�y���ɂ͉����Ȃ����낤�ƌ@��i�߂Ă������B�����āA���ɁA1�����������������S�y�w�y�w�̉�����A�Ăэ����y������o�����̂ł���B���̒�����́A�C���J�̍���ꕶ�y�킪���ꂽ�B�v�������ʏo�����ł������B�^�e�ꕶ��Ք����̑����ł������B

�@�@�C�݉��̐^�e���

�@�@���{�C�ɓ˂��o���\�o�����́A�˒[����x�R�p�ɉ�荞�ނƁA�����Șp��������g��ő����B���̈�A�[�����]�ɂȂ��Ă���^�e�p�̉��̉��ϒ�n�ɁA��Ղ�����B�C��10���O��B

�@�@���߂Ă��̈�Ղ�K�ꂽ�Ƃ��A���@����ɂ����ɂ͍s�������Ȃ������B��Ղ͎���̍���ɂ�����̂Ƃ���v������ł�������ł���B�����肪�悭�A���̕ւ��ǂ�����ɓꕶ�W���͉c�܂ꂽ�����ʏ�̃C���[�W���炷��A���̐^�e��Ղ͓���ȗ��n�ɂ��邱�ƂɂȂ�B���̂���Ȓ�n�Ƀ���������ꂽ���A�s�v�c�Ɏv�����̂ł���B

�@�@�u�~�`�ɂ߂��鋐��ؒ��v

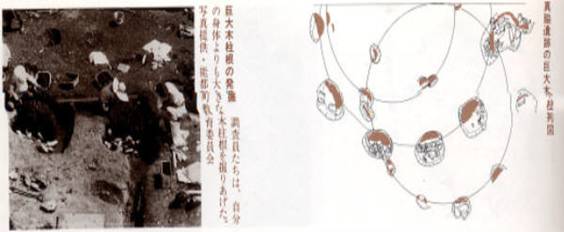

�@�@����Ȗؒ��Q�̔���

�@�@1982�N�i���a57�j���悢��{�i�I�Ȓ������n�܂����B����1���̔S�y�Œn���ɖ�����Ă����ꕶ��Ղ́A���̃x�[�������悢��͂������B��Ղ͈͓̔͂���200���A��k250���Ɛ��肳��Ă��邪�A�����̑Ώۂ́A�͐�̌@��Ő[���@�肩������镔�����A1300�������ł���B

�@�@�@��n�߂�ƁA�܂���w����͓ꕶ����ӊ��̈╨������o�����B���̑w�̐����̈�p�ɂ́A����������ꂽ�傫�Ȗؒ��̍����������c���Ă����B���~�`�̐���ɁA�����Ԋu��6�{����ł����ؒ��́A���@��O�̓��ɂ܂ő����A���a7.5���̐��~�`�v�������10�{������ł����悤�ł���B�`�Ɩ��Â������̈�\�̑��ɁA���Â��Ȃ鏬�^�̂a�Ƃb���A�d�Ȃ荇���悤�Ȍ`�Ŕ������ꂽ�B

�@�@���@���ꂽ�����́A���Â������90�������z���鑾���N���̊����c�ɔ��ق������̂ŁA�ؒ��̌ʖʂ�S�ăv�����̒��S�Ɍ����ė����Ă���B���͒��S�Ԋu2�����炢�ŗ��Ă��Ă��邩��A�ׂ̒��Ƃ̊Ԃ́A�͂�1.3���Ƌ����B��̊C���̒��̉��ɂ́A���ʂ�����Ăt����ɂ��������������B���@��O�̓����ɂ�����{�����āA�ɂȂ��ē�����ɂȂ��Ă������̂��낤�B

�@�@�����Ε��ŋ���

�@�@�ꕶ�l�̎g�p�����ؒ����c���Ă��邱�Ƃ́A�S���I�ɂ��ɂ߂Č���ꂽ�H�Ȏ��ł���B���ꂪ�A���ڂ̑O�ɂ�������Ƃ����p�ŏo�y���Ă���B��ςȂ��̂��ŏ�����o�Ă����ƁA�����ψ��͋��������B

�@�@�����́A����ȃN���ނ��p�����Ă������Ƃɂ��������B������̂Ȃ�����ł���B�֖��i�������j���č���������Ε��ŁA�����|���A���ق����̂��B���ɂ́A�͋����U���ꂽ�Ε��̐n�Ղ��A���ĂɎc���Ă����B

�@�@�ؒ��̌��̒����͕���Ȃ����A�����ɏ��炳��Ă���a�́A��|���������R��������o�����߂ɍj���|�����Ƃ��낾����A���Ȃ�̒��������������낤�B���a90cm�̃N���ވ�{�̏d���́A3���Ŗ�1�d�ɂ��Ȃ�Ƃ����B�͂��Ɏc���Ă��������@��Ɏ��グ��̂ɁA��̒j��3�l�|����ł������낤�B

�@�@������|���A���ق��A���H�����Ƃɂ́A�ꕶ�l���ۖ؏M������Ă��邱�Ƃ��v���������Ƃ͂Ȃ��̂����m��Ȃ��B�����A�S�̂̍�Ɨʂ͑����Ȃ��̂ł������낤�B

�@�@�~�`�ɏ��鋐�和�͉���

�@�@������̋����́A1980�N�i���a55�j�ɔ��@����Ă�������s�V�ۖ{���`�J������Ղ̈�\�ƁA�`���K�͂��S���悭���Ă��邱�Ƃł������B�`�J������Ղł��A���a8�����炢�̉~��ɁA���a80cm���10�{�̔��~�����K�����������ׂĂ��āA�f�ʂ��t����̔��̒��܂ł����Ƃ������̂ł���B�V�������n��Ղ���o�y��������Ȗؒ����A��r�ł��������B

�@�@�傫�ȃN���̎����|���A���ق��A�a���ق�A�j�������āA�悢����悢����Ɖ^�э��݁A�����l���o�ʼn������Ă�B����͈�̉��������̂��낤���B

�@ �@���҂̏ꂩ

�@���n��Ղ̈�\�͑������J�V��Ɛ[���W��L������̂��Ƃ�����B�g�Ε�y�ѐϐΊ�z�i��j�Ƌߐڂ��Ă��邱�Ƃ��A����̍����ł���B��̂𑒂�܂ň��u����r����֏�A�����V��̏�A���͕����̏�ł͂Ȃ��������Ƃ����B�m���Ƀ`�J�����ł��y�B�Q���ߐڂ��Ă������A�^�e��Ղł��뉀�Ɖ����t���ČĂΑg�̈�\���߂��Ŕ��@����Ă���B

�@�@ �W���

�@�@�W���̗v�Ɍ��Ă�ꂽ�W��I�ȋ@�\�����傫�ȉƂł���A�W���̏d��ȏo���������c����Ƃ���ŁA�܂��j�����̈������ł�����ƁA�`�J������Ղ̔��@��S�������l���z�肵�Ă���B�`�J������Ղ̒��ł́A�~�`�ɒ������炷��\�ɂ́A�ׂ������g���Ă�����̂������A�����͈�ʂ̏Z���ƍl�����A����Ȓ���p�������̂́A���̑�^�����ꂽ���̂��Ƃ����̂ł���B

�@�@��������ׂ̍ޗ������Ȃ��ׂɁA�������ĐF�X�Ȑ����ł�B

�@�@�^�e��Ղ�`�J������Ղł��A�����́A���n��Ղł��A�ؒ���1�����炢�̒����Ŏc���Ă��邾���ŁA�オ�Ȃ��B�����A��������ׂ̍j�q���a�����邱�Ƃ�A�������ė��Ă����̐[�����A�^�e��Ղ̏ꍇ80cm���邩��A���Ȃ�̍����̒��������Ă������͐���ł���B�����͕�����Ă����̂��A�ǂ͂������̂��A���������Ȃ��B�O��ՂƂ��ɘF����������Ă��Ȃ����ƁA�@���ł߂��������o����Ă��Ȃ����ƁA�����͐����̏d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ낤�B

�@�@�g�[�e���|�[�����A�_�Бc�`���A�E�b�h�T�[�N�����A�������揊���A�������q�ɐ��A�������Ŏ����A������������A�Ƃɂ����F�X�Ȑ�������B

�@�@�@�u�w���Ȃ��ď����悭�v

�@�@ 3000�N�̗��j��3����

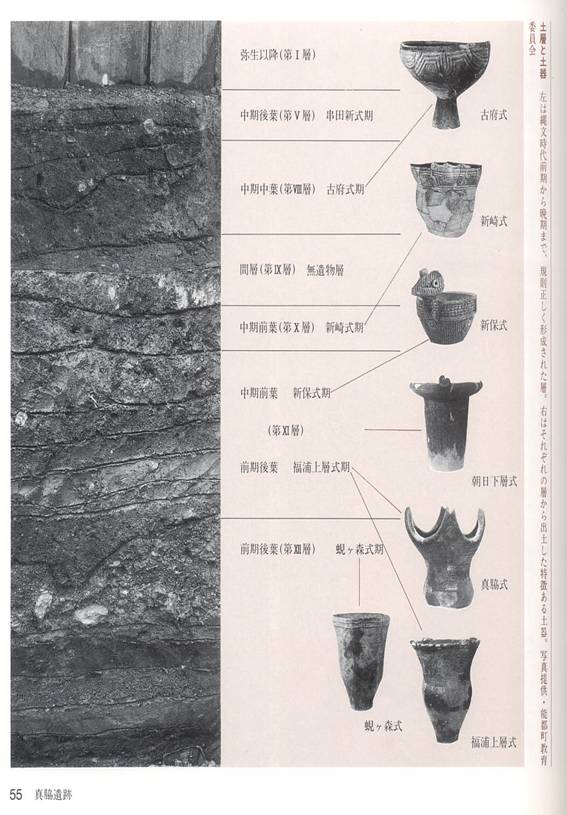

�@�@���@�͂���ɉ��w�Ɍ����Đi�߂�ꂽ�B�ӊ��w�̉�����͌���w���A�X�ɉ��ɂ͒����w���A���I��D�Y��̖��ו��w�����݂Ȃ���A�����ǂ��w������ďd�Ȃ��Ă���B�����̊ԑw�i�D�Y�w�j����́A����N�O�ɐ����I�����͂��̖̗t���A���獡����������̂悤�ȉ��₩�ȗ̐F�����ďo�y���A��u�̌�ɂ͍�����ł������B�l��N���̑��z�̌�����u�ɗ��сA�����Ƃ����ԂɘV�������Ă������̂ł���B���@�҂݂̂����키���Ƃ̂ł���A�Y����Ȃ��̌��ł���B���ǁA�╨�͒n��1������4���̊Ԃ̑w�ɏo�y���A�����w���T��ł�18�w�ɂȂ�B���̎��ԕ��͖�3000�N�B3000�N�̗��j���A3���̌����ɐςݏグ�Ă���̂ł���B�����L�ˁi�x�R���X���s�j�ƕ��ԁA�k���ł͐����Ȃ������ɂ킽���Ղł���B

�@�@ �y���̉���

�@�@���w�@��w�̏��ђB�Y����Ղ�K�ꂽ�܂ɁA�����̒��g���F�Ō��Ă݂邱�Ƃɂ����B���̒��ŁA�ꕶ�������̋C�����y����肪�������͂��̒������Ɏ�����y��Ђ́A������Ȃ����̂ł������B�y�ʂ������̂ł���B�@�������ڂ���オ��A��������B���̋߂��̌��͕R��ʂ����̂��낤���A���ʂ����ł��܂�肪�������Ă��Ȃ��̂ŁA��ɕt���ē������ɂ͓K���Ȃ��B�c�����ۉ��������̂ŁA���R�E�̒��ɐg��u���ޓ��̎��_�Ƃ��ĉƉ����ɁA�����͏W��̒��Ɋ|�����A�Ղ��Ă����̂�������Ȃ��B

�@�@�S���I�ɂ��ŌÂ̂��̂ŁA�ł����̏o�y��ɂȂ邾�낤�Ə��т��������B

�@�@ �D�̔��@����

�@�@�a��ɐ݂���ꂽ���@��̕���10�������A�@��i�߂�4�����̍ʼn����ɒB�����Ƃ���́A���̕��͋͂�6���ɂȂ��Ă��܂��B���n�͉��ϒ�n�Ȃ̂ŁA�����Ɍ@��i�߂�ɏ]���N�������������Ȃ�B�K�\�����G���W���Ŕr���|���v�����Ă͂��邪�\���ɑΉ��ł����A���@��̓y�̕ǂ�����Ă��܂��B���̂��߁A�����@��i�߂�ɂ́A�ۑ��ނ��Y�Ƃ��đł�����ŔāA�⋭���˂Ȃ炸�A���̌��ʗׂ�ł���B

�@�@�����܂y�́A���݂���ƂǂԂǂԂɂȂ��Ă��܂��A�ʼn����̍�Ƃ͕c��̒��ł̍�Ƃ݂����ȏ�Ԃł������B���@��Ƃ�i�߂�ɂ͌��Ȑ������A���̒n���������������炱���A���ʂ̈�Ղł͋����Ă��܂��ؐ��̂��̂⎩�R�╨�����s�������Ă����̂ł������B

�@�@�@�@�u�|���ł����݉��w�ցv

�@�@�@���@��̎��͂ɒ���5���̍|����ł����܂�A�d�����������܂�đ�^�r���@������������쓮���A�x���g�R���x�A�[�����䎝�����܂��Ȃǂ����B

�@�@��1���̌o���ƒ�n��Ք��@�̐�y�A���䌧���l�L�˂̒������@����w�сA�����W�߂�a�@����Ɍ@���Đ����A�y�̑w�̕ω������ɂ߂Ȃ���A��w�Â@�艺������@���Ƃ����B

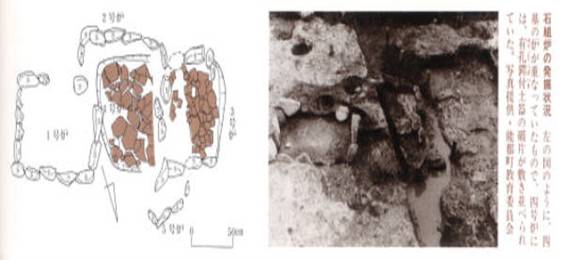

�@�@�@�l�w�ɏd�Ȃ�Αg�F

�@�@��ꎟ�̒����ŁA�ň͂����ꕶ���㒆���̘F�����@����Ă����B100�~82cm�̒����`�ŁA���͂ɂ͊D�F�̔S�y��\������������Ă����B�Ƃ̒��ɗ��Ă��Ă����̂��낤�A�F����4�����ꂽ�Ƃ���ɒj���̃V���{����͂�����^�̐Ζ_���o�y�����B

�@�@�F���@�艺����ƁA������Αg�F�����ꂽ�B�����Ă��̉��ɂ��B�܂����̉�������B�F���Ȃ�Ǝl����A�d�Ȃ��Ă����̂ł���B�O�Ԗڂ̘F�ɂ́A�L�E�Օt�i�䂤�������j�y��Ƃ�������Ȍ`�Ԃ������y��̔j�Ђ��~�����ׂ������B���̓y��������Ƃ���A�S���I�ɂ��ő勉�̑傫���̗L�E�Օt�y��ł������B���ʂɓh���Ă����ԐF���A�����y���ɉ��₩�������B

�@�@�y��̗l�����琄�肵���l��̘F�̎����́A�F�������������ł���B�y���̗������������āA�Z���Ԃɖ��܂��čs����������Ă���B

�@�@ �╨�̏�������߂�y�w

�@�@�Z�����A�����Ęp�߂Ă������y���̗����́A3���ɂ��y�Ԍ����ɁA�K���������y�w��ςݏグ���B�^�e�l�ɂ͖��f���ɂ������낤���A�l�Êw�̌����ɂƂ��ẮA�܂��ƂȂ��D��������苓����ꂽ�̂ł���B

�@�@�F��ł��Ȃǂɂ���ċ敪���ꂽ���ꂼ��̓y�w����́A�w�Ǔ������̈╨�������o��̂���������ł���B�����ŁA�y�w�ɂ͓y��l���̖��O������ċC���w�Ƃ��V��w�Ƃ����悤�Ȗ�������ꂽ�B�ʏ�̔��@�ł́A���w�Ƃ���O�w�Ƃ��A����������������^���ČĂԂ̂ł���B

�@�@�y��l�����Ƃɏ㉺�̑w�ɕ�����Ĕ��@�ł���̂��B�ꕶ����O������ӊ��̏I���܂ł̎��������̐^�e���ՂŌ��邱�Ƃ��o����̂ŁA�y��̕ϑJ���ׂ��������邱�Ƃ��o����̂ł���B

�@�@���ʂ̈�Ղ̔��@�ł͓y��ȊO�̈╨�̎��������肷��͓̂���̂����A�^�e��Ղł͏o�y�����w�ɂ���Ăقڂ��̎��������߂���̂ŁA����̌����ɉv����Ƃ��낪�傫���B

�@�@�y�w�͎ʐ^��}�ɂ���ċL�^����邪�A�y�w�ɖ�i��h����ĕz��A���̕z�ɓy�w���̂��̂����Ĕ�������Ƃ��s�Ȃ�ꂽ�B�����ق��o����A�W������Ď��ۂɌ��邱�Ƃ��ł��悤�B

�@�@�@�u�C���J���̃������@��v

�@�@ �C���J�̍���

�@�@ �\�y����4���A�ʼn��w�ɋ߂Â��ƁA�C���J�̍����݁X�Əo�Ă����B

�@��w�̓ꕶ���㒆�������̑w������o�y���Ă����B�����������O���w�ł́A���@��Ƃ����邽�߂̑����ǂ��ɓ��ݓ���悤���Ɠr�f���قǁA�C���J�̍�����ʂɏo�y�����̂ł���B

�@�@�����ɁA�u���́A�^�e�̒�n�ɐl�X�͏Z�ݑ������̂��v�̓������������̂��B�����́A�^�e�l�������ߊl�����C���J�̉�̏�ł���A�p����Ȃ̂��B�^�e�̓C���J�����s�Ȃ��Ă��������������B

�@�@�]�ˎ���▾�����̋L�^�ɂ��A�^�e��ׂ̏��ؒ��ł́A��V���Ă���C���J���O�l���̏M100�z����Řp���ɒǂ�����ŁA����4�A50������100���A���ɂ�1000���ȏ���̑�ʕߊl�����Ă����Ƃ����B��ʂ̃C���J�̍���ڂ̑O�ɂ������B�́A���̋ߐ��̋L�^�Ɠꕶ����̐^�e���d�ˍ��킹�Ă����B

�@�@�������A���S���ɂ��y�ԃC���J�̑�ʕߊl�́A���܂Ŏ������̎����Ă����ꕶ�̃C���[�W�����̂ł��������B���̑�ʂ̓�����́A���������ǂ������̂��낤�B�S�Ă��^�e�̃��������ŏ���ꂽ�Ƃ͍l�����Ȃ��B

�@��������́A��͖����Ƃ�����Ȃ߂���ɁA���͉��Ђ��ɂ��ĐH�p�ɂ�����A�����Ĕ엿�Ƃ��āA����~���������͊������Ėȑł��p�̌��Ƃ��āA���ꂼ��̔�����Ă����Ƃ����B�ꕶ����ɂ��A�^�e�̓��Y�i�Ƃ��ăC���J�̓�������R�̖��̂��Ƃɓ͂���ꂽ�̂��낤���B�^�e�̃����́A�C���J���Ɓi�Ȃ�킢�j�Ƃ��Ă����̂��낤���B

�@�@�C���J�̍���ǂށE����

�@�@���@�����́A285���B��251���̓}�J�C���J�ƃ}�C���J�̏��^�C���J�ł���Ƃ����B�C���J�ꓪ�Ɉ�̑��z�ł̐���O�O�ɐ��������̂ŁA�m�F�ł���Œ�̓����Ƃ����邱�ƂɂȂ�B

�@�@�t����H�ɂ����āA�C�J��C���V�̌Q���ǂ��āA�C���J���k���̉��݂ɋ߂Â��B�܂��J�}�C���J���A�x��ă}�C���J���p��������B

�@�@�l�ӂɉ�������ꂽ�J�}�C���J�́A�̒�1.8�����炢�B50cm���x�̈����Ղ��傫���ɉ�̂���A���z����Ă����B�ؓ��͐��ł��H�ׂ��邵�A�Ă����肠�Ԃ����肵�Ă����������B�V���Ŋ���������A�������̕ۑ����\�B

�@�@�Ƃ���ŁA�J�}�C���J�ꓪ�̏d�ʂ�100�`�Ƃ���ƁA�H�p�ɂȂ�ؓ��Ɠ����̑��ʂ�65�`�͉���Ȃ��B����悭6�����~�߂��Ƃ���A400�`�߂��Ȃ�B�^�e�̃��������őS����������̂ł͂Ȃ��A���W���ɂ����t���ŕ��z���ꂽ�\�����l������B

�@�@�ޗǍ�������������������A�^�e��Ղ̓y���эL�{�Y��w�ŁA�c�����b�_���͌��������Ă����Ȃ����Ƃ̘b�B

�@�@�ł́A�ꕶ����O�����̓y�킩��̓C���J�̖����ƃV�J�̏b���A���������̓y�킩��C���J�̖��������o���ꂽ�Ƃ����B���������̓y��́A�R���X�e���[���̎c���ʂ������̂ŁA�C���J�����̒����e��ł������\�����ɂ߂č����ƁA�l�@����Ă���B

�@�@�C���J�̍����܂Ƃ܂��ďo�y�����O�����̑w����́A�y�����R���@����A�������ꂽ���̂������B�����̊�\�ʂɍ����Y����������������t���Ă��鎖�͔��@�����璍�ӂ���Ă������A�C���J�̔���ςĖ����Ƃ������ʂȂ̂�������Ȃ��B�C���J�̖��͔R���Ƃ��āA�܂��ǎ�������H���Ƃ��Ă����p����Ă������낤�B

�@�@�ꕶ�l�̐����́A�S�Ă����������ł������킯�ł͂Ȃ��B���j�̐��V���A�֖��̖����Ε����A�����ăq�X�C�̋ʂ��A�O������^�e��Ղɂ����炳��Ă�����B�H�����ł��A�ۑ��ł���H���i�Ȃǂ́A���̃����ƌ������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�^�e�ō̂�ꂽ�C���J�̖����A���Օi�Ƃ��ĉ��u�n�ɂ��^�ꂽ�ƍl����l������B

�@�@�@�g�[�e���|�[��

�@�@�@�Ō�� �C���J�̍���y��Ȃǂ����グ�A�ؐ��̃J�C��~�A�����͓��҂ݕ��̎��グ���I�����B

�@�@�Ō�Ɏc�����̂̓C���J�̍��̊Ԃɉ�������Ă�������2.5���A���a45cm������傫�ȃN���̎������B�y�w���ώ@����ׂɌ@�����a���܂����ł����̂ŁA���Ƃ��ė��p���Ă������̂ł���B���R���Ǝv������ł������̂��A���|���n�߂�ƁA�a���@�荞�܂�Ă��邱�Ƃ������B

�@�@�㔼���ɍa���O�����ɂ͂���A��i�ڂƓ�i�ڂ̊ԂɁA�ȉ~�`�̒��荞�݂��͂ނ悤�ɂ��Čʐ���{���c�ɒ����Ă���B���̌ʐ��͔��Α��ɂ��������悤�ł��邪�A���̕����̗����Ə㕔�������Ă��āA����ȏ�͓ǂݎ��Ȃ��B

�@�@�@���̒������́A����1�����炢�̈⑶��Ԃ�����߂ėǂ��B���炭�A���̕������y���ɖ��߂��āA�����Ă����̂��낤�B�p�������A�|�ꗬ���ꋀ�������̂ł��낤�B����N���o�����ɁA���̂悤�Ȗؐ��i���c��A�o�y�������Ƃɋ����Ƌ��ɁA���l�̈Ӗ��͓ǂݎ��Ȃ����̂́A�����ɓꕶ�l�̋F��̐S�����߂��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv��ꂽ�B

�@�@�y�����₦����������^�e�̒�n�ɁA�l�X�͉��̒����ɂ킽��Z��ł����̂��B���̗��R�̑��ɁA�ڂ̑O�ɍL����C�ɐ����郀�����������炾�B�C���J�̍��̑��ɁA�J�c�I�E�}�O���E�T�o�E�T���E�t�O�E�J�T�S�ȂǁA�O�m���̂��̂��܂��l�ȋ����̏o�y���A�C�ɑ����o�Đ������l�����̐�������Ă���B

�@�@�ꕶ����̕x�R�p�ł́A�C���J���͒����L�˂⏬�|�L�˂ȂǃA�`�R�`�ōs�Ȃ��Ă������Ƃ�����A�^�e�݂̂̓����ł͂Ȃ��B

�@�@�^�e�p�̉��[���Ɠy���̗������A�����ɂ킽��l�X�𗯂܂点�����R�Ƃ��ĉ��������B��R�c�L�˂�x���L�ˁA�����͏��|�L�ˁA�����͏��|�L�˂Ȃǂ��A�^�e��Ղقǒ����̋��Z�n�ƂȂ�Ȃ������̂́A���͂̊����傫���ς��������ł���B�Ⴆ�A���{�C���ő�̊L�˂Ɩڂ���鏬�|�L�˂́A�����̋��_�̊����y���̗����Ŗ��܂�������ɂ߂ĒZ���Ŏ̂Ă�ꂽ�B

�@�@���[���^�e�p�́A�y���̗����������Ă�����I�Ȋ��ω��Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B�t�ɁA�y���̗����̌������́A�₦���V���ȗ��n�𐅍ۂɍ��o���A�C�Ɍ����������𑶑��������B�x�R�p���A�^�e�p���A�����Ĕw��̒Ⴂ�R�n�`���A���̐F�X�Ȏ��R�̐D�萬�����A�^�e�����̒����ɂ킽�鑶���������Ă����̂ł���B

�@�@�^�e�l�́A���X�̕��̋F��𑱂������Ƃł��낤�B���_�̓y�ʂ��A�Ɖ�����W��̒��Ɍ����čՂ���B�����ؒ��ɂ́A�ޓ����`���Ă���_�b�����܂�Ă���̂��낤���B�����́A�C���J�̖L�����肢�A�C�Ɍ����ė��Ă�ꂽ�̂ł��낤���B���̒��������āA���i�͌����Ȃ��ߑ����������A�S���x�邱�Ƃ����������낤�B�Ղ�́A��N�Ԃ̃��Y�����샊�o���̂ł������B

�@�i���@���т̃��������A����s���j