シュメール文明(メソポタミア文明)

前3100年頃 - 前2004年頃

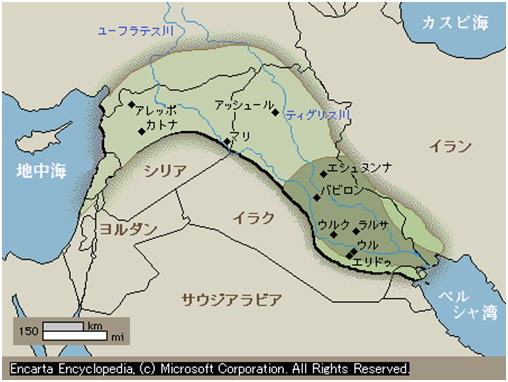

シュメールは古代メソポタミア南部の地域名で、人類最初の新石器文化が発祥した所である。メソポタミアは、ティグリス、ユーフラテス両河にはさまれた、現在のイラクとシリア東部の地域をさし、古くから農業に適した肥沃な土地であった。前8000年には新石器時代に入り、灌漑(かんがい)など農法の発達した農業と牧畜がおこなわれ、そうした経済基盤を背景に、前3600年ごろには規模が大きく神殿をもつ村落ウルクが建設され、やがてそれらが発展して前3100年ごろ、世界最古のシュメール都市文明が誕生した。

その後、バビロニア文明も生まれ、シュメール文明やバビロニア文明など、メソポタミアで花開いた高度な文明はあわせてメソポタミア文明とよばれる。

シュメール文明では前3000年ごろには青銅器がかなりつかわれ、前3200〜前2900年ごろに楔形文字(くさびがたもじ)の原形となる絵文字を使用し、楔形文字に発展させている。60進法や月の満ち欠けをもとにした太陰暦もあった。その後、セム系遊牧民のアッカド人が入り、前24世紀にサルゴン1世がメソポタミアを統一してアッカド王朝を創始、その間にシュメール文明はセム化し、バビロニア文明の基礎がつくられる。前2113年にはふたたびシュメール人によるウル第3王朝がはじまったが、110年ほどで滅亡、シュメール人は歴史の表舞台から姿をけした。まもなくシュメール・アッカド地域はバビロニアとよばれることになる。

シュメール王国

シュメール王国では世界最古の文明が誕生した。この王国はティグリス川とユーフラテス川がペルシャ湾にむかってほぼ平行にながれる地域にあったが、その後、バビロニア文明に吸収された。この地域はまた「肥沃(ひよく)な三日月地帯」とよばれ、人々は豊かな灌漑(かんがい)農地を開発した。

バビロニア文明(メソポタミア文明)

前1792年頃 - 前539年

バビロニア文明はシュメール文明をうけつぎ、メソポタミア南部のティグリス川とユーフラテス川流域を中心にさかえた。そのため、両文明はあわせてメソポタミア文明とよばれることも多い。中心都市バビロンは前1894年ごろに都市国家として独立したが、バビロン第1王朝の首都として絶頂期をむかえるのは、強固な中央集権君主制をしいたハンムラピ王(在位前1792〜前1750)がバビロニアを統一してからである。後継王たちは、ハンムラピの遺産をまもったが、前1595年にヒッタイトの略奪にあい、第1王朝期がおわる。前16世紀半ばごろから前1155年まではカッシートの王朝に支配されたがバビロンの繁栄はつづいた。アッシリアの支配時代をへて、前7世紀後半からはじまる新バビロニア時代のネブカドネザル2世のときに文明は頂点に達し、伝説にのこる空中庭園などがつくられる。前539年、新バビロニア王国はペルシャのキュロス大王に占領され、滅亡した。しかし、文化的な影響力はその後数世紀にわたってのこった。

バビロニア文明

バビロニア文明は前18世紀から前6世紀までつづいた。先行するシュメール文明と同様に、都市を中心とする文明だったが、経済は農業に依存していた。国内には12ほどの都市があり、その周囲を小さな町や村がとりかこんでいた。政治機構の頂点には王が位置し、専制君主として立法・司法・行政のすべてを支配した。王の下には、知事や行政官のグループがおり、地方の管理は市の長官や長老会が担当した。

バビロニア人はシュメール文明をうけついだが、自分たちの文化や精神にあったものに改良した。その結果できあがった彼らの生活はたいへん効率的で、その後ほぼ1200年間かわることがなかった。彼らの文明は近隣諸国に影響をあたえ、とくにアッシリア王国では全面的にバビロニア文明がとりいれられた。バビロニア時代の粘土板文書は幸運にもたくさん発掘されており、研究もすすんでいる。その中でもっとも知られているものはハンムラピ法典で、バビロニアの社会機構や経済組織について広範囲に知る材料のひとつになっている。

メソポタミア美術

有史以前から前6世紀にかけて、ティグリス、ユーフラテス両川にはさまれた地域(現在のイラク)で発展した古代オリエントの美術。メソポタミアの低地の土壌は肥沃(ひよく)であったが、ここにすむ人々は、異民族の侵入の危険、気温の極端な変化、日照りやはげしい雷雨、洪水、野獣の来襲などにたえず直面していた。このような自然の力や征服者などに対する愛と恐怖の感情は、その美術にも反映している。平地に点在する都市は、商業と宗教の両方をつかさどる寺院によって統治されていたが、しだいに宮殿がより重要な建築物として寺院にとってかわった。

この文明のおもだった建築資材は、メソポタミアの土壌からえられる粘土をやいてつくった煉瓦(れんが)であった。この粘土から、陶器、テラコッタ彫刻、書き物用テーブルもつくられた。木工品はほとんどのこっていない。石製の工芸品がほとんどないのは、石材は輸入にたよらざるをえなかったからだと思われる。彫刻には玄武岩、砂岩、閃緑(せんりょく)岩、アラバスターがつかわれ、手のこんだ彫刻や象嵌細工には、青銅、銅、金、銀などの金属や、貝や貴石がつかわれている。ラピスラズリ、碧玉(へきぎょく)、紅玉髄、アラバスター、ヘマタイト、蛇紋石、石鹸石などは円筒印章につかわれた。

メソポタミア美術には4000年の伝統があり、表面的にみるかぎりはそれらの様式や図像はすべて共通している。しかし実際には、それらは人種も言語もことなるさまざまな異民族によってつくられ、うけつがれていったものである。

前6世紀にペルシャ人がこの土地を征服するまで、それぞれの民族は、メソポタミア美術にそれぞれ独自の寄与をしてきた。最初に非セム語族のシュメール人がこの地域を統治し、美術を形成した。そのあとにセム語族のアッカド人、バビロニア人、アッシリア人がつづいた。この統治と美術的影響は、ときにはシリア・パレスティナ沿岸にまでおよび、逆に周辺地域からも、その技術とモティーフがメソポタミアの諸都市に影響をあたえた。異民族が侵入してきたときにも、原始メソポタミアの美術は古来の伝統の中ではぐくまれていった。

これまでに知られている最古の美術遺品は、北部メソポタミアのシンジャール山麓(さんろく)にある、新石器時代初期のケルメデーレ遺跡から出土している。前9千年紀の地層からは、埋没したまるい小屋の跡が、石に漆喰(しっくい)をぬりかためてつくった柱とともにでてきている。新石器時代と青銅器時代への移行期(前7000?〜前3500?)のメソポタミア美術は、考古学上の遺跡として名高い。北部地方のハッスナでは、民家と彩色をほどこした土器が発掘された。サーマッラーでは、宗教的意味をもつ図柄のえがかれた土器が、テル・ハラフでは、女性座像と彩色をほどこした土器がみつかっている。

南部では、初期の文化はウバイド文化(前5500?〜前4000?)とよばれ、初期から中期にかけてはウルク文化(前4000?〜前3500?)とよばれている。ウバイド文化は、暗色の軽い土器に代表される。エリドゥの初期の地層からは、小さな四角い神殿の聖域(前5500?)が発掘された。これには神像の台座のある壁龕(へきがん)と、そのそばに供物台が新たにくわえられていた。聖域の上部には、より複雑な構造の神殿が増築された。神殿の中心には、出入り口をもついくつもの小さな部屋にかこまれた神域がある。外部の装飾は手のこんだ壁龕とメソポタミア神殿の典型的特徴であるバットレス(控え壁)でなされている。ウバイド文化の粘土製人体像には、エリドゥ出土の男性像と、ウル出土の子をかかえる女性像がある。

後期ウルク文化と後続するジャムダット・ナスル文化(前3500〜前2900頃)の工芸品は、上記の遺跡のいくつかから出土しているが、代表的な遺跡はウルクである。ウルクの第V層(前3500頃)で発見された主要な建物には「ライムストーン神殿」がある。その上部構造は残存していないが、この地層からみつかった石灰岩の石板の文字を解読すると、それが76 × 30mの記念建造物であったことがわかる。第IV層から出土したいくつかの建物の壁には、カラフルな円錐形の陶製飾りがうちこまれ、幾何学文様をつくりだしている。

ウルクにある「白色神殿」には、石灰塗料もつかわれている。シュメール人の天神アヌをまつる場所にたてられていたこの神殿は、ジッグラトを思わせる高い壇の上に、12m以上の高さでたっていた。階段状の塔であるジッグラトは、メソポタミアの宗教建築の典型であり、神はこの階段をとおって信者たちのもとに降臨するとみなされていた。

ウルクからは数点のすぐれた石像彫刻が出土している。なかでも、石灰石製の女性または女神の頭像(前3500〜前3000頃)はうつくしい。大きくひらかれた目やまゆ毛、頭の中央の髪の毛などはすべて象嵌細工である。背の高いアラバスター製の「ウルクの壺」(前3500〜前3000頃)には帯状に3段の低浮彫がほどこされている。その最上段には豊穣と愛の女神イナンナに果物を奉納する王の図が、中段には供物をささげる裸の司祭、最下段にはさまざまな動物や植物がえがかれている。

ウルク文化後期には、円筒印章も数多くつくられた。メソポタミアの印章の標準的な形として、この円筒形が3000年間もうけつがれていった。この小さな円筒印章上には、反復模様や儀式の場面などが克明にえがかれていた。

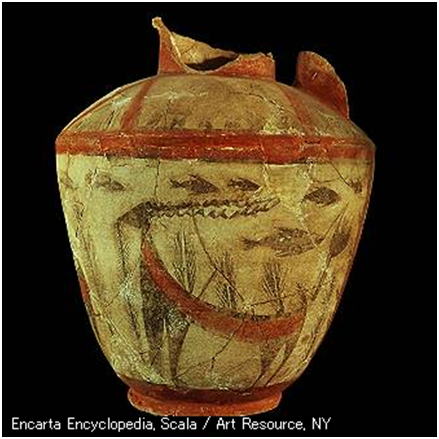

メソポタミアの壼

このテラコッタの壼(前5000〜前3000年頃)には、古代ペルシャ美術の代表的な文様がみられる。「動物様式」とよばれる動物をかたどった文様で、この場合は魚が象徴的に描かれている。中東の古代遊牧民族は、文字による記録や永続的なモニュメントをのこさなかったので、死者の副葬品はこうした民族に関する貴重な情報源となる。

ハンムラピ法典碑

ハンムラピ法典は石碑に楔形(くさびがた)文字できざまれている。高さ2.2mのこの碑は、前1760年ごろにつくられた。写真はその最上部で、ハンムラピが太陽神シャマシュとともにえがかれている。シャマシュはハンムラピに、法をつかさどる力を象徴する杖とリングをあたえようとしている。

アッシリアの宮殿の浮彫

古代メソポタミアの宮殿は物語の場面を描いた多くの浮彫でかざられていた。アラバスター(縞大理石)をつかった浮彫には、王の生涯のさまざまなエピソードが描かれた。写真はドゥル・シャッルキン(現コルサバード)の宮殿内の浮彫で、サルゴン2世(在位、前722〜前705)とその家臣をあらわす。

アッシュールナシルパル2世の宮殿の浅浮彫

アッシリアの首都カルフ(現ニムルド)から出土した。アッシュールナシルパル2世の宮殿の壁面をかざっていた、王の軍事遠征をテーマとするレリーフの一部で、ユーフラテス川をわたる王の部隊をえがいた部分。前883〜前859年。大英博物館。

前18世紀から前14世紀にかけての初期アッシリア美術の歴史については、まだほとんどわかっていない。中期アッシリア美術(前1350〜前1000)は、すでに確立されていたバビロニア様式の伝統に依存していた。宗教的主題は厳格にあらわされ、世俗的な主題は自然でのびやかに表現されている。アッシリアの神殿建築は、ジッグラトが大半を占める。この時期にはメソポタミアにおいて彩釉煉瓦(さいゆうれんが)がつかわれるようになる。

円筒印章や宮殿壁画にもちいられた聖樹や怪獣グリフィンの主題は、メソポタミア北部のミタンニなどの国々の影響とみられる。それ以前の植物の描き方とはことなって、植物の装飾模様は様式化され類型化されている。神々をあらわす際には、記号がつかわれることが多い。このような美術の多くは、トゥクルティニヌルタ1世(在位、前1244〜前1207)が自分の宮殿のために注文したものである。この美術では、神と人間との距離が強調されている。帯状装飾に説話をえがいたものは、アッシリア美術において最重要視された。

後期アッシリア時代(前1000〜前612)に、アッシリア美術の特質は突如として華麗な展開をとげる。その最初の偉大な王アッシュールナシルパル2世(在位、前883〜前859)は都をニムルドにおき、約360haの地域を城壁でとりかこみ、レリーフでかざられた大規模な北西王宮をつくった。

後期アッシリアの印章美術は現実と神話の混成であり、ごくありきたりの情景にも神の象徴がふくまれている。ニムルドとコルサバードで出土した象牙(ぞうげ)のうつくしい彫刻はこの時期のものである。

ニムルド出土の象牙作品の中には、エチオピア人におそいかかる雌ライオンを表現した1対の飾り板がある。高さ約10cmのこの作品は、部分的に金箔をおしてあり、ラピスラズリと紅玉髄がはめこまれていた。これらの精巧な作品はアッシリア以外の地でつくられたと考えられる。ティグリス川上流のアルスラン・タッシュやイスラエル王国の首都サマリアで出土したシリア・フェニキアの彫刻に似ているからである。

とくにエジプトの図像をとりいれた雌ライオンの飾り板は、フェニキア彫刻の典型となっている。大英博物館所蔵の作例には、下部にフェニキア文字のアレフ(アルファベットのAにあたる)がしるされており、フェニキアから輸入されたものか、アッシリアの宮廷につかえたフェニキアの彫刻家たちがつくったものと考えられる。ニムルドにはさまざまな様式をもつ何千もの象牙の彫刻が出土している。その多くは、この都市が前612年に占領されたときに北西宮殿の井戸になげこまれたものであった。

アッシリア帝国の周辺にすんでいた人々の美術は、首都のそれとくらべてやや美的センスにかけていた。たとえばテル・ハラフにのこされている宮殿は、不気味な浮彫と丸彫彫刻で装飾されている。北部シリアのテル・アーマルの遺跡では、アッシリアの壁画で装飾された宮殿が発見された。 そのいくつかの絵は前8世紀半ばのものであり、そのほかは前7世紀にアッシュールバニパルが再建したときのものである。ルリスタンの遺跡からは、アッシリア時代の中期または後期につくられた幻想的な動物のブロンズ像が出土している。これらは馬具、武器、家具の装飾などにつかわれていた。